記事入力 : 2011/06/24 12:47

済州伝統「草ぶきの家」を再現した村

-

- ▲

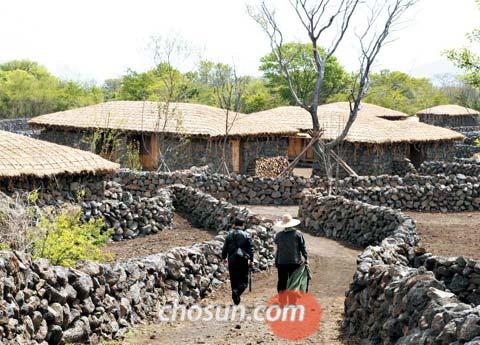

5月5日、済州市の石文化公園にある済州伝統の草ぶきの家が立ち並ぶ村の工事現場。漢拏山が目の前に広がる道のりを10分ほど歩くと、あちこちで草ぶきの屋根を作る際に使用する太い縄を編んでいる人たちの姿が目に付く。胸の高さまで積み上げられた石の塀が続くオルレ(済州島の方言で細道の意)に沿って進むと、村の入り口を守る榎の大木と草ぶきの家が見えてくる。

2008年12月から、広さ10万平方メートルの敷地に再現された韓国伝統の草ぶきの家々。休憩所として使用されている3軒、精米所として使用されている2軒を含め、計49軒の建物があり、そのほか牧場、菜園、家畜の飲み水の保管所などもある。かつて親子3代が共に暮らしていた伝統的な草ぶきの家が立ち並ぶ集落が、昔のままに再現されている。

柱や床板など、骨組みを木で作った後、壁に大きな石を積み上げ、その隙間に土を埋めた。屋根は幅5センチ程度の太い縄を碁盤のようにかける。風と石が多い済州地域の特徴に合わせた、風に強い建築技術といえる。屋根の高さも、石塀の高さに合わせて低くすることで、風の影響を受けにくくなっている。

済州石文化公園のペク・ウンチョル総括企画団長は「囲いの中に配置された家の数によって、ウェゴリ、トゥゴリ、ネゴリに区分している。ウェゴリはアンゴリ(内)1軒と付属のスペースで構成された家で、トゥゴリはアンゴリとパッカッコリ(外)の2軒を持つ家のことを指す。また、アンゴリとパッカッコリは庭を中心に『二』の形をして向かい合っていたり、L字型をしている」と説明した。

正門に隣接する牛舎や豚舎、薪の保管所、菜園など、どこか懐かしい風景が広がっている。村の周囲には、牛や馬が外に出ないように積まれた塀が1000メートルほど続く。このほか、住民たちの健康を祈願した村堂も、古木を中心に丁寧に建てられている。

済州伝統の草ぶきの家村は、さまざまな紆余(うよ)曲折を経て完成した。西帰浦市表善面成邑の民俗村、西帰浦市表善面表善里の民俗村博物館と事業が重複するという指摘が持ち上がり、草ぶきの家村をめぐる論争に発展し、事業は難航した。

ペク・ウンチョル企画団長は「済州島の石文化を集大成している石文化公園は、韓国伝統の草ぶきの家村の雰囲気再現するのに最適な場所。朝鮮時代後期の伝統家屋を解体する作業や現場調査などを通じて、草ぶきの家の研究を続けてきた耽羅大学のヤン・サンホ教授が設計を担当した」と説明した。

済州村に欠かすことのできない榎の古木は、梨花女子大音楽学部の学部長を務めたペク・ウイヒョン教授が無償で寄贈したもの。この榎によって、本格的な村の雰囲気を形成することに成功した。

このようにして再現された済州伝統の草ぶきの家村は、今年上半期中に公開され、昔ならではのやり方で薪をくべる体験もできる。このため、水道施設や電気など、文明を感じさせるものは意図的に排除されている。また、臼を使ったり、水を運んだり、ごま油を作るなどの体験プログラムや、済州島の伝統文化を学ぶイベントも用意されている。細い道の先にある広場型の空間には、文化芸術界の人たちの作品が展示され、講習などのプログラムが実施される予定だ。このほか、済州島を舞台にした映画やドラマの撮影地の見学や週末農場など、今後さらに事業を拡大していく方針だ。