記事入力 : 2008/04/17 08:49

尼さんが作る「天上の味」(下)

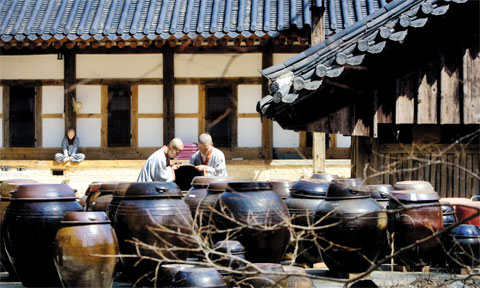

◆慶尚北道金泉「青厳寺」

-

- ▲

-

- ▲

中でも一番目を引いたのはゴボウ炒めとトトリムック(ドングリの寒天)だ。アクの強いゴボウは好き嫌いがあるが、青厳寺の焼きゴボウはあっさりしていて美味しかった。味噌、コチュジャン(唐辛子味噌)、唐辛子の粉、水あめ、生姜汁だけを使って作ったゴボウ炒めは、ゴボウ特有の土臭さがなく、上品な味わいだ。トトリムックは唇と舌に触れる食感は絹のようになめらかだが、箸でつかんでも崩れず、柳の枝のようにしなやかな弾力を持っていた。農薬や化学肥料を使用せず、自家栽培した食材を使い、ドングリの甘皮まで完璧に取り除き、丁寧に作っているからだという。

一緒に食べていた人は「これこそ天上の食事」と感嘆の声をもらした。サンドク僧侶は「昔はこういうものが普通の食事だったはず」と話した。平凡で素朴な食べ物が最高のご馳走になった今の時代、果たして正常なのかと疑問に思わざるを得ない。

「食事とは材料の持つ本来の味と香りを生かさなければならないもの。調味料をたくさん使うのは間違っています。最近の人々は食べ物を軽く扱い、舌の喜ぶことばかりをしているのです。舌よりも体にいいか悪いかを考えるべきです」

サンドク僧侶は「一番大切なのは少なく食べて節約することです」と話を続けた。「たくさん食べると、空腹なときよりもっと勉強(修行)するのが難しくなります。最近の病気は食べ過ぎが原因となっている場合がたくさんあります。健康を維持するため(体が活動するために必ず必要な分)だけ食べればいいのです。釈迦の時代は1日1食でした」

夜食が体に悪いということは、仏教を学ぶ人たちの間では既に昔から知られていたようだ。「天神は朝食べ、修行者は正午に食べ、動物は午後に食べ、幽霊は夜に食べると言われています。祭祀は夜に行うものですから。夜食は体に借りを作ることなのです」

仏教という枠の中で使用される言葉ではあるものの、サンドク僧侶が話す仏教の飲食哲学からは、最近流行のウェルビーイングや環境運動と遠くないものを感じた。「米一粒を捨てれば、その米が土の中に入って腐るまで罰を受けるとされています。川に流されていくサンチュの葉を数十里も追いかけて拾ってきたという僧侶の話があるほどです。食べ物が口に入るまでどんなにたくさんの人たちが携わってきたか。育てた農夫たちの気持ちはどんなものか。わたしは果たしてその食べ物を食べられるだけの修行をしたのかと考えて食べるべきです」。体よりも心が満たされた食事だった。

◆青厳寺の鉢盂供養、毎月第1週日曜の法会後に

青厳寺では食べ物を残して捨てることのないよう、食べる分しか作らない。そのため寺とはいえ、突然訪ねて行っても食事ができるというわけではない。普通の家庭と同じように、食事の時間に訪ねるのは礼儀に欠いた行動だといえる。毎月第1週の日曜日、午前10時30分から行われる法会が終わると、法会の参加者に限り、寺の食事をビュッフェ形式で食べることができる。