記事入力 : 2004/05/03 10:55

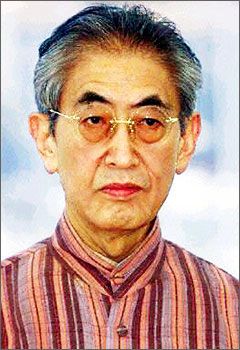

映画『御法度』で刀に求愛の姿を描いた大島渚監督

-

- ▲

-

- ▲

これは一種の刀を持った男たちの恋愛物語だ。一見して映画『御法度』はあらゆるタブーと規則で重武装した侍たちの刀の音が映画の最後まで響き渡る。しかし、いざ妖艶な容姿を持った加納という美少年を目の前にすると、侍たちは女性のような嫉妬や羨望、愛に対する疑心に満ち溢れた行動を見せる。

加納のずば抜けた美貌は侍たちに死を招来する爆圧的な神秘となり、規則や法度に関係なく美しさを感じようとする欲望こそA人間性を担保にする最後の本質でもある。

実際に『御法度』のような映画は、同性愛を眺めるようにするのではなく、心の奥底で同性愛を“感じさせる”といった映画だ。

60年代の大島監督は日本映画界の麒麟児だった。京都大学で政治史を専攻した経歴に相応しく徹底した左派監督として次々と問題作を世に送り出す勢いを見せた。『青春残酷物語』『飼育』『白昼の通り魔』など、大島監督の初期の傑作には例外なく暴力、犯罪、セックスの欲望が激しくうごめいている。

-

- ▲

激烈なモンタージュの数々、躊躇しない政治的発言、果敢な映画スタイルに挑み、彼は最も暗い人間の陰の部分から日本映画と日本社会の盲点を探し出した。

しかし、70年代以降、日本の新左翼運動が失敗に終わり、大島監督は政治のみならず、さまざまな映画スタイルに挑み、すべてのものに対して懐疑する姿勢を貫いた。一時期は映画制作をやめてテレビ番組で女性の電話相談を受けるなどの活動をしていた。

そういった視点からマゾヒズムに点綴された『愛のコリーダ』は、大島監督の映画人生の中で燦然とした栄光の跡である同時に下り坂に差し掛かる最後の頂点だったのかも知れない。

80年代以降の『戦場のメリークリスマス』では隠密な同性愛を、『マックス、モン・アムール』ではチンパンジーとの愛など破格の素材にこだわった大島監督は、脳出血で倒れて長期間にわたって映画活動ができなかった。

そして、ついに70歳を目前に車椅子に乗って完成させた映画が『御法度』だった。そういった意味でこの映画は、大島監督にとっては白鳥の歌のような映画なのかも知れない。

たとえ爆発的なエネルギーは消えても相変らず、光、色、音、共感覚的な要素で映し出された耽美的な映像からは衰えを感じさせない。

熾烈な悲壮美、沸き立つ青春の疲労、日本のヌーベルバーグそのものだった巨匠がついに帰ってきたのだ。最も殺伐とした集団の中に女性的な存在を置き、刀に求愛の姿を描き出すという挑発に出た大島渚。

今村昌平監督の言葉通り、彼は永遠に映画界の侍であると同時に不死身の心臓を持った燃え続ける日本映画の太陽でもある。

シム・ヨンソプ/映画評論家