記事入力 : 2004/01/12 19:46

残酷で美しい青春の賛歌 映画『マルチュク通り残酷史』

-

- ▲

『マルチュク通り残酷史』(16日公開)には、スターと郷愁が醸し出す大衆映画の不可解な魅力がある。この映画は思春期に悩む高校生たちの物語を1970年代後半を背景に描き出した。

しかしユ・ハ監督は、優れたディテールを通じて過ぎ去った過去に血と肉の鮮やかな肉体性をプラスすることで、逆説的にその中で泣き笑いした多くの登場人物を維新末期という狭い時間の垣根を越えて思う存分に羽ばたかせた。

道が見えなくても進まなければならない苦しい旅程として十代の青春を要約した『マルチュク通り残酷史』は、過去に十代だった人や、今まさに十代の青春を過ごす人々すべてに捧げる残酷であり、美しかった青春の賛歌だ。

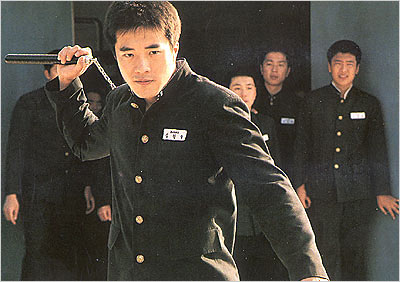

1978年。江南(カンナム)のある高校に転校したヒョンス(クォン・サンウ)は、ずば抜けた喧嘩の腕で君臨するマンシク(李ジョンジン)と親しくなる。ヒョンスはバスの中で女子高生のウンジュ(ハン・ガイン)を見て一目惚れするが、積極的なマンシクが先に恋人にしてしまう。そうしたある日、生徒指導部長のジョンフン(李ジョンヒョク)がマンシクに真っ向勝負を挑む。

青春の傷は時間が流れてから初めて血を流し始める。90年代を代表する詩人だったこの40代前半の監督は、自分の高校時代を思い出し、映画の中で忘れていた友情や愛の痛みを反芻する。そうした傷の影には圧倒的な国家権力と似ていた制度的教育の暴力が見え隠れしている。

登校の際、生徒指導部員たちに向かって「忠誠」と叫ばなければならず、教練担当の教師が軍服を着ていた時代に対する歎息は、教師が生徒の頬を叩く前に脅迫のように言い放つ「歯を食いしばれ!」という言葉の中にそのまま込められている。歯を食いしばり、黙って叩かれる音を聞くしかなかった時代の言葉だ。

しかし、青春の悽惨な敗北を通じて学校教育に問題提起するこの映画は、創作者とキャラクター間の距離感が殆ど感じられない分、強烈な感情移入のために不思議と二律背反的に感じさせる。「頭」はこの作品の制度教育に批判的だが、「心」はアクションシーンの登場する男気に強烈な魅惑を感じる。

監督がこの映画を通じて本当に伝えたいことは、徐々に暴力へと染まっていくヒョンスが喧嘩を終えた後に吐き出す「韓国の学校の糞ったれ」と言う言葉だが、同時にヒョンスがジョンフンとの喧嘩の前に、映画『タクシードライバー』のロバート・デニーロのように鏡の前で予行練習をする「お前、俺に今何て言った?一発やるか!」という喧嘩の売り言葉でもある。

こうして世の中に喧嘩を売ることのできなかった人々の押えつけられた不満は、壮絶なクライマックスで思いきり爆発する。

地獄のような時代を、まるで天国のような懐かしさで回想するこの映画の情緒は、クォン・サンウという俳優の体に宿り、とてつもない威力を発揮する。

鍛錬された体の強靱さと恥じらう表情のもろさを同じ比重で持つクォン・サンウは、商業映画に求められるスターの魅力がどういうものかを十分に示し、持ち前の「華」を発揮する。

『海賊、ディスコ王になる』ではでくの坊のようだった李ジョンジンも180度違う演技を見せ、演技は未熟だがはまり役の新人女優、ハン・ガインもいい。やや弱い主役たちの演技力を支える脇役の演技もすばらしい。

似たような素材を同じような情緒で描いた『友へ/チング』と『品行ゼロ』のせいで、この映画が独創性を認められるのはおそらく難しいだろう。

だが、大衆映画としてのこの映画がすべての懐かしいものをみずみずしい視点に込めた情緒的密度は、スクリーンの中に飛び込みたい衝動に駆られるほどに限りなく濃い。